現代では「欲しいものがない」と感じる人が増えています。かつてはワクワクした買い物も、今では心が動かない──そんな感覚に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。本記事では、物欲がなくなる心理的な理由は?という疑問に向き合い、物欲がない状態とは?どういった心のサインなのかを詳しく解説します。

現代では「欲しいものがない」と感じる人が増えています。かつてはワクワクした買い物も、今では心が動かない──そんな感覚に戸惑っている方もいるのではないでしょうか。本記事では、物欲がなくなる心理的な理由は?という疑問に向き合い、物欲がない状態とは?どういった心のサインなのかを詳しく解説します。

特に、「欲しいものがない 無気力」「欲しいものがない うつ」など、深刻な心の疲れと関係している可能性もあるため注意が必要です。また、「欲しいものがない ストレス」のように、日々の生活習慣が物欲に与える影響も見逃せません。この記事では「欲しいものがない 男」「欲しいものがない 40代」「欲しいものがない 20代」といった年代・性別ごとの傾向や、「欲しいものがない プレゼント」に悩んだときの対処法も紹介していきます。

「欲しいものがない つまらない」と感じている方へ。自分の内面に寄り添いながら、心の変化を前向きに捉え直すためのヒントをお届けします。

ポイント

-

欲しいものがないと感じる心理的な理由

-

物欲がない状態とその背景にある価値観の変化

-

無気力やストレス、うつとの関係性

-

プレゼント選びや生活への対処法のヒント

欲しいものがないと感じる理由とは

-

物欲がなくなる心理的な理由は?

-

物欲がない状態とは?

-

欲しいものがない 無気力との関係

-

欲しいものがないのはストレスが影響?

-

欲しいものがないのはうつの初期症状かも

物欲がなくなる心理的な理由は?

物欲が湧かなくなる背景には、いくつかの心理的要因が関係しています。特に現代のライフスタイルや価値観の多様化が大きな影響を与えていると考えられます。

まず挙げられるのは「情報の過多による感覚の鈍化」です。スマートフォンやSNSなどから日々大量の情報が流れ込む中で、本当に自分が欲しいものが見えにくくなり、「欲しい」と感じる感覚そのものが薄れてしまうことがあります。選択肢が多すぎることで、何を選んでいいかわからなくなる「選択疲れ」にもつながります。

次に「心の満足感が優先されるようになった」ことも見逃せません。物よりも経験や人間関係などに価値を置く人が増えたことで、モノを所有すること自体に魅力を感じにくくなっているのです。例えば、旅行で得た感動や、誰かと過ごす心温まる時間のほうが、物を手に入れることよりも心を満たすと感じる人が少なくありません。

また、「節約志向」や「将来への不安」が原因で、意識的に購買行動を抑えているケースもあります。たとえお金に困っていなくても、いざという時のために使わずに貯めておきたいという心理が働き、欲しいものがあっても「今じゃなくていい」と感じてしまうのです。

さらに、「日々が忙しすぎる」という要因も重要です。心身に余裕がないと、新しいものに興味を持つ気力が湧きません。買い物は一種の娯楽でもあるため、気持ちの余白がないと物欲は自然と影を潜めてしまいます。

このように物欲の減退は、単なる経済的な問題ではなく、情報環境や価値観の変化、心理的なストレスや生活習慣など、多面的な要素が絡み合って起きる現象です。無理に欲しがろうとするのではなく、自分が何を大切にしているのかを見つめ直すことが大切です。

物欲がない状態とは?

「物欲がない状態」とは、文字通り「欲しいと思うモノが思い浮かばない」心理的な状態のことを指します。しかしそれは単に無関心でいることとは少し異なり、本人の心の在り方やライフスタイルの変化を反映していることが多いです。

たとえば、「持っているもので十分満たされている」という実感を持っている人は、新しいものを欲しがる必要がないと感じます。これは、すでに必要な物がそろっていて、不便がないという満足感から来るものです。特にミニマリスト的な考え方を持つ人に多く見られます。必要最低限の持ち物で生活を整え、それ以上を求めない生き方は、物欲とは無縁のように見えるかもしれません。

一方で、心身の疲れやストレス、無気力感から物欲が失われているケースもあります。この場合、欲しいものがないというより「何にも興味が持てない」という状態に近く、放置しておくと生活全体の活力まで失われてしまう可能性があります。特に「うつ症状」の一環として物欲が減退することもあり、注意が必要です。

また、年齢を重ねるにつれて、物欲は徐々に変化していきます。若い頃に比べて「ときめく」ことが減り、必要な物とそうでない物の判断がつくようになるため、新しい物への関心が自然と薄れる傾向があります。これは決してネガティブなことではなく、成熟した価値観が形成された結果とも言えるでしょう。

つまり、物欲がない状態とは、満足・無関心・疲労・成熟など、さまざまな心の状態のあらわれです。それが健やかなものであるなら問題はありませんが、無気力や無関心が日常生活に影響しているようなら、少し立ち止まって自分の心に問いかけてみることが大切です。

欲しいものがない 無気力との関係

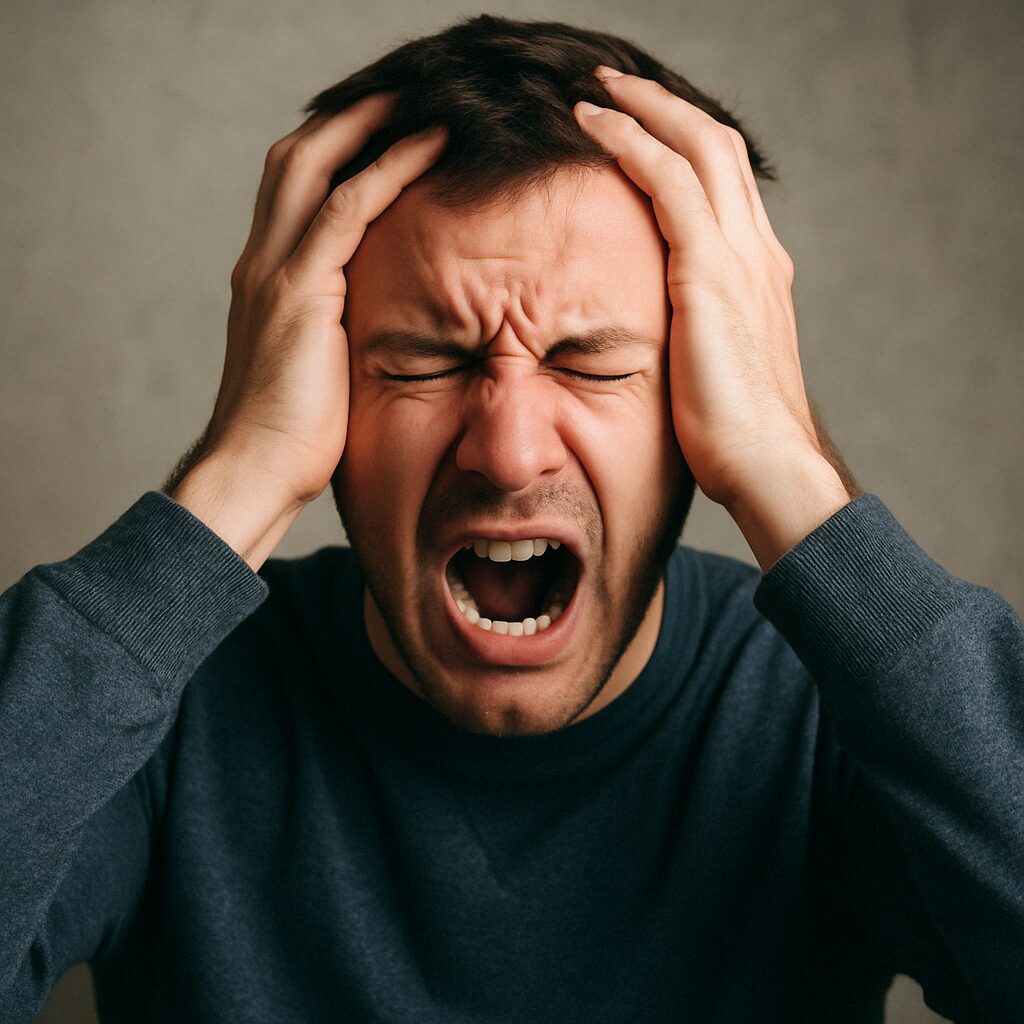

「欲しいものがない」と感じることは、一見すると満たされた状態のように思えるかもしれません。しかし、それが長く続いており、何に対しても興味が湧かない、行動を起こす気力が出ないといった状態にまで及ぶ場合、それは無気力と密接に関係している可能性があります。

無気力とは、何かをしたいという意欲や目的意識が薄れ、行動へのエネルギーが失われた状態を指します。この状態になると、日常生活に必要な活動すら億劫に感じられることがあり、精神的にも沈みがちになります。すると、当然ながら「何かを欲しい」と思う気持ちすら湧かなくなってしまうのです。

例えば、仕事や家事、育児などの繰り返しに疲弊している人は、自由時間が少なくなりがちです。そうした中で、心の余裕を持てず、自分自身と向き合う時間も減っていくと、自分が何をしたいのか、何を望んでいるのかがわからなくなってしまうケースがあります。その結果として、「欲しいものがわからない」「何も欲しくない」といった感覚に陥り、無気力さがさらに加速してしまうこともあります。

一方で、無気力の背景には、心の疲労や抑うつの初期症状が隠れている場合もあります。これを見過ごしてしまうと、単なる「物欲の低下」では済まなくなる可能性があるため、注意が必要です。

こうした状態から抜け出すには、まず小さな目標を持つことが効果的です。新しい本を読んでみる、散歩をしてみる、行きたかったカフェに足を運ぶなど、日常の中で「自分が少し気になること」に取り組むことで、少しずつ意欲を取り戻していくことができます。

「欲しいものがない」と感じる背景には、意外と深い心の動きが隠れているものです。だからこそ、その感情を無視せず、丁寧に向き合うことが大切なのです。

欲しいものがないのはストレスが影響?

「欲しいものがない」と感じる心理には、日常生活の中で積み重なるストレスが影響している可能性があります。人はストレスを感じると、心の中に余裕がなくなり、感情や欲求に鈍感になってしまうことがあります。

特に、時間に追われている日々や、職場・家庭などでの人間関係のストレスを抱えている人は、自分の「欲しい」「楽しい」といったポジティブな感情を意識する余裕がなくなります。すると、本来であれば新しい服や趣味の道具に心が惹かれるような場面でも、何も感じなくなってしまうのです。

例えば、仕事が多忙な時期に「好きだった雑貨を見てもときめかない」と感じた経験はありませんか? それは一時的な感情ではなく、ストレスによって感情の起伏が抑えられてしまっている証拠かもしれません。こうした状態が続くと、気力や集中力も低下し、気分が落ち込みやすくなってしまいます。

また、ストレスの種類によっても物欲の変化の仕方は異なります。身体的な疲労が大きい場合には、休養を求める本能が優先されるため、買い物を楽しむ余裕が奪われてしまいます。一方で、精神的なストレスが強いと、ストレス解消の一環として無意識に買い物を繰り返す「衝動買い」が増えることもあり、物欲の出方には個人差があります。

このような場合、まずはストレスを軽減させることが先決です。十分な睡眠や休息を取る、好きな音楽を聴く、信頼できる人に話を聞いてもらうなど、心を緩める習慣を意識的に取り入れることで、少しずつ感情の回復が見込めます。

ストレスは目に見えないものですが、私たちの欲求や行動に大きな影響を与えます。「欲しいものがない」と感じたときは、自分の生活にストレスが潜んでいないか、立ち止まって考えてみることも大切なセルフケアと言えるでしょう。

欲しいものがないのはうつの初期症状かも

「最近なぜか何も欲しくならない」「買い物に行ってもときめかない」――このような感覚が続く場合、単なる物欲の低下ではなく、うつの初期症状の可能性も視野に入れるべきかもしれません。うつ病は気分の落ち込みだけでなく、興味や関心が持てなくなるという特徴があるからです。

まず、うつの初期症状では「好きだったことに関心が持てなくなる」「やる気が出ない」といった状態がよく見られます。これは「興味・喜びの喪失」と呼ばれ、気分の浮き沈みとはまた別のサインです。特にこれまで買い物や新しいものにワクワクしていた人が、突然「欲しいものがない」と感じるようになった場合、心の状態に何らかの変化が起きている可能性があります。

例えば、服や雑貨、趣味のアイテムなど、以前はチェックしていたものに対して無関心になり、「見ても何も感じない」「お金を使う気になれない」という状況が続いているとしたら、それは気力の低下が関係しているかもしれません。単なる節約思考とは違い、楽しさや期待を感じる力そのものが弱っていると感じることが特徴です。

一方で、環境的な変化やストレスによって一時的にそうした気分になることもあります。仕事や家庭の負担、人間関係の悩みなど、心を圧迫する要素があるとき、自己防衛として物欲や興味が減退することがあります。ですから、必ずしも「欲しいものがない=うつ」とは限りませんが、その状態が長引く場合は注意が必要です。

ここでのポイントは、「以前と比べてどうか」「気分の波があるかどうか」という点を観察することです。たとえば、朝起きるのが辛く、何をしても楽しく感じられないといった日が続くようであれば、心療内科やカウンセラーに相談してみるのもひとつの手段です。早期に対処することで、心の状態を軽くすることも十分可能です。

また、周囲に相談できる相手がいる場合は、無理に元気に振る舞うよりも、正直な気持ちを打ち明けることが大切です。自分の気持ちに正直になり、「なんとなく変だな」と思ったときに立ち止まることが、心の健康を守る第一歩になります。欲がなくなるという変化の裏には、見過ごせないメッセージが隠れていることもあるのです。

欲しいものがない人の行動と対策

-

欲しいものがない人へのプレゼントの選び方

-

欲しいものがなくてつまらないときの対処法

-

欲しいものがない40代女性の価値観

-

欲しいものがない20代のライフスタイル

-

欲しいものがない男性に多い傾向とは?

-

欲しいものがない時の買い物欲との向き合い方

欲しいものがない人へのプレゼントの選び方

「欲しいものがない」と言われると、プレゼント選びに悩んでしまう方は少なくありません。そんなときは、相手の生活スタイルや性格、価値観に目を向けることが大切です。物欲が少ない人の多くは、実用性や体験を重視している傾向があります。つまり、「もらって困らないもの」「気持ちが伝わるもの」が選ぶ際のポイントになります。

例えば、スターバックスカードやカフェチケットのような使い道が自由なアイテムは、多くの人にとって重宝されます。食事に使えるギフト券やコンビニで使える電子マネーも、受け取り側が自由に選べる楽しさがあるため、喜ばれやすいプレゼントです。

一方で、物ではなく「経験」を贈るのもおすすめです。例えば、一緒に行くレストランの予約、映画のチケット、小旅行のプランなどは、相手の記憶に残る贈り物になります。特に、物を増やしたくないと考えるミニマリスト思考の方には、形に残らない「時間の共有」が効果的です。

また、手紙や手作りのアルバムなど、気持ちがこもったプレゼントも選択肢のひとつです。金額や物の価値にとらわれず、「あなたのことを思って選んだ」という姿勢が伝われば、それだけで心に残る贈り物になります。

ただし注意点として、高価すぎる物や好みが大きく分かれるアイテムは避けたほうが無難です。受け取る側が恐縮したり、使い道に困ったりする可能性があるためです。

このように、相手が本当に必要としているものを考えることが、プレゼント選びの基本です。たとえ「欲しいものがない」と言われても、心に残る贈り物は必ずあります。相手の価値観に寄り添いながら、負担にならない、さりげない思いやりを形にするのが理想です。

欲しいものがなくてつまらないときの対処法

「最近、欲しいものが全然思い浮かばない」「物欲がなくて日々がつまらない」——そんな感覚に悩まされることは誰にでもあります。物欲は、生活の活力や小さな目標として機能することがあるため、それが失われると日常に張り合いがなくなってしまうことがあります。

こうしたときに大切なのは、「物以外に関心を向ける」ことです。例えば、新しい趣味を始めたり、興味のある分野について調べたりすることで、心が再び刺激を受けやすくなります。読書や映画、運動などの小さなアクションでも、新鮮な視点を取り戻すきっかけになります。

また、自分自身に問いかけてみることも有効です。「何にワクワクする?」「最後に夢中になったことは何?」など、自己との対話を通じて、本当に求めているものが何かを探ってみましょう。時には、物欲ではなく精神的な満足や人間関係の充実を求めている場合もあります。

もうひとつの方法として、「誰かのためにお金や時間を使ってみる」ことがあります。寄付やプレゼント、ちょっとした手助けを通じて得られる喜びは、自分の欲を満たすものとは異なる感覚をもたらしてくれます。他者とのつながりの中で、心の充足を感じる機会が増えていくでしょう。

注意点として、無理に物欲をかき立てようとする必要はありません。「何か買わなきゃ」と思い込んで不自然な消費行動をすると、かえって空虚感が増してしまう恐れがあります。

つまり、物欲がないことを「異常」と捉えるのではなく、「今はそういう時期なのだ」と一度受け入れてみるのが第一歩です。そのうえで、心が求めていることを丁寧に探り、小さな行動を積み重ねていくことで、日常に彩りを取り戻すことができます。欲しいものがなくても、満ち足りた人生は十分に送れるのです。

欲しいものがない40代女性の価値観

40代になると、多くの女性が「欲しいものがない」と感じるようになります。この背景には、人生経験を積んできたからこそ持てる価値観の変化が関係しています。若い頃はトレンドに敏感だったり、周囲の目を意識して「欲しい」と感じていたモノも、年齢とともに本当に必要なものが見えてきます。

この年代は、仕事や家庭、子育てなど複数の役割をこなす日々の中で、自分のことを後回しにしがちです。そのため、物欲そのものが湧きづらくなるのも自然な流れといえるでしょう。また、欲しい物をある程度手に入れてきた結果、心が満たされており、もうそれ以上のモノを求めないという心境に至ることもあります。

加えて、「物よりも心の豊かさ」に重きを置くようになる傾向もあります。具体的には、誰かとの関係性、家族との時間、健康や自分らしさなど、物質では得られない満足感に価値を見出すようになるのです。このように、持ち物や見た目にこだわるよりも、自分らしく穏やかに過ごすことのほうが大切だと感じる人が増えてきます。

一方で、周囲から「冷めている」「やる気がない」と誤解されてしまうこともあります。しかし、それは外からの刺激に反応しにくくなったのではなく、自分の軸が明確になったことの現れです。無理に欲しがる必要はなく、「いまあるものを大切にする」という姿勢こそが、成熟した価値観の表れといえるでしょう。

つまり、40代の女性が「欲しいものがない」と感じるのは、自己理解が深まった結果であり、それによって得られる穏やかさや安定感こそが、何にも代えがたい豊かさなのです。

欲しいものがない20代のライフスタイル

20代というと、何かと物欲が強い年代というイメージがあるかもしれません。しかし、最近では「欲しいものがない」と感じている若者も増えてきています。この傾向には、現代ならではのライフスタイルや価値観の変化が影響しています。

まず、デジタルネイティブ世代である20代は、SNSや動画コンテンツなどから膨大な情報を得ています。常に新しいトレンドやアイテムが目に入る反面、「何を選んでいいかわからない」「すでに誰かが持っている」という気持ちになりやすく、物欲が生まれにくいという状況が見られます。

また、環境問題やサステナブル志向の広がりも、物を持たない選択に影響しています。最小限の持ち物で暮らす“ミニマリズム”に共感し、「無駄な買い物をしたくない」「シンプルに暮らしたい」と考える若者も少なくありません。所有することよりも体験を重視するスタイルも浸透しつつあり、「旅行」「イベント参加」「推し活」などにお金を使う傾向も見受けられます。

さらに、20代は将来への不安を抱えている人も多く、将来の備えとして貯蓄や投資に興味を持ち始めている人もいます。「今はお金を使うより、貯めておきたい」「本当に必要になった時に使えばいい」と考えるのは、堅実さを持つ若者の表れとも言えるでしょう。

ただし、「欲しいものがない」状態が、気力の低下や無気力感につながっているケースもあります。この場合は、ストレスや心理的な疲れが原因かもしれません。物欲の低下だけでなく、楽しみや関心が減っていると感じるようであれば、心のケアも重要です。

このように、20代で「欲しいものがない」と感じるのは、物に執着しない新しいライフスタイルの象徴でもあり、同時に自分と向き合うチャンスでもあります。何を大切にしたいかを考えながら、心地よい暮らし方を見つけていくことが、これからの豊かさにつながっていくでしょう。

欲しいものがない男性に多い傾向とは?

欲しいものがないと感じている男性には、いくつかの共通した傾向があります。特に目立つのが、合理的で実用性を重視する思考スタイルです。このようなタイプの男性は、「必要なものはすでに持っている」という感覚を持ちやすく、余分な出費や物の所有に価値を見出しにくい傾向があります。

まず、日常生活において「不便がない」と感じていると、新たに欲しいと思うものが自然と少なくなります。例えば、スマートフォンやパソコン、日用品などが十分に機能していれば、それを買い替える理由が見つからないという思考になるのです。また、趣味や関心の対象が物よりも情報や体験に移行しているケースも多く見られます。旅行や読書、スポーツ観戦など、形に残らないものに満足感を得ている男性も増えています。

一方で、「物欲を持つこと=浪費」と捉えてしまう男性も少なくありません。貯金や投資を優先する価値観から、物を買うことに罪悪感を感じるケースもあります。このような傾向は、特に家庭を持った男性や40代以降に多く見られ、家族や将来のために出費を控える意識が背景にあります。

また、「欲しいものがない」という感覚は、心理的な満足状態や充足感とも関連しています。すでに人生の中である程度の目標を達成していたり、心の安定を感じている場合、「何かを手に入れたい」という欲求そのものが薄れていくこともあります。逆に言えば、物欲がないというのは、満ち足りた日常の証とも言えるのです。

しかし、注意が必要なのは「無関心」や「無気力」と混同されやすい点です。物欲がないことが、心の疲れやストレス、あるいは軽度のうつ状態から来ている可能性も否定できません。興味関心そのものが薄れている場合は、心のメンテナンスが必要なサインである場合もあるため、自分の内面と丁寧に向き合うことが大切です。

このように、「欲しいものがない男性」には、生活の安定や価値観の変化が関係している場合が多く、必ずしもネガティブな状態とは限りません。ただし、気力の低下や無関心が背景にあると感じた場合は、環境やメンタル面の見直しも必要になるでしょう。

欲しいものがない時の買い物欲との向き合い方

「欲しいものがない」と感じているのに、なぜか何か買いたくなる――そんな矛盾した気持ちに悩んだことはありませんか? 実はこの感情には、いくつかの心理的な背景が隠れています。買い物という行動が、単なる物の購入ではなく、心のバランスを整える手段になっていることもあるのです。

まず、多くの人が経験するのが「ストレス発散」としての買い物です。忙しさや人間関係の疲れなどからくるモヤモヤを、ショッピングで一時的にスッキリさせようとすることはよくあります。特に、ネットショッピングは手軽に利用できるため、「何か欲しいものがあるわけではないけれど、ついサイトを開いてしまう」といった行動に繋がりがちです。

また、現代社会では「何かを買う=自分へのご褒美」という認識が広まっています。そのため、特に欲しいものがなくても、「最近頑張ったから何か買わなきゃ」と無意識に思ってしまうこともあります。こうした心理は決して悪いことではありませんが、無駄遣いや後悔を招くリスクもあるため、少し注意が必要です。

このような気持ちと上手に向き合うためには、まず「なぜ買いたくなっているのか」を自問してみることが効果的です。本当に必要なものなのか、ただ気分を変えたいだけなのかを考えることで、冷静な判断がしやすくなります。また、物ではなく体験にお金を使ってみるのも一つの手です。例えば、美術館に行く、自然の中を散歩する、美味しいものを食べるなど、気分転換が目的であれば十分に満たされるはずです。

さらに、あえて「買わない日」をつくることもおすすめです。週に一度だけでも、「今日は絶対に何も買わない」と決めてみると、自分の中にある無意識の消費習慣を見直すきっかけになります。それでも物欲がわいてしまった場合は、リストに書き出して一度寝かせてみましょう。数日後に見直したときに、まだ欲しいと思えるかが冷静に判断できるはずです。

「欲しいものがないのに買いたい」という感情は、誰にでも起こりうる自然な反応です。その気持ちを否定するのではなく、自分自身の状態を見つめ直すチャンスだと捉えることで、無駄な出費を防ぎ、より豊かな暮らしにつなげていくことができるでしょう。

欲しいものがないと感じる理由と対処のポイントまとめ

-

情報過多により本当に欲しい物が見えにくくなっている

-

経験や人間関係など心の満足を重視する価値観が増えている

-

節約志向や将来への不安から購買行動を抑える傾向がある

-

忙しさによる心の余裕のなさが物欲低下に影響している

-

すでに必要な物が揃っていて満足している状態である

-

無気力状態が続くと欲求自体が湧かなくなる

-

精神的ストレスが感情の鈍化を招き物欲が消えることがある

-

うつ症状の初期段階で興味関心が薄れるケースがある

-

実用性や合理性を重視する男性に物欲が少ない傾向がある

-

SNSや選択肢の多さにより20代は選択疲れを起こしやすい

-

40代では成熟した価値観により物より心を重視する傾向がある

-

物を持たずに体験や時間に価値を置くスタイルが浸透している

-

「何か買いたい」という衝動はストレス発散の表れである

-

「欲しいものがない」と感じる時は自己対話が重要である

-

相手が欲しいものがない時は実用性や体験型ギフトが有効である